肛門疾患について

現在、世界中で、癌の研究に大きな力がそそがれています。いつの日か癌は撲滅できるかもしれませんが、地球上で人間が2本足歩行で生きていく限り、痔は撲滅できません。痔は重力と密接な関係があるからです。痔から解放されるには、4つ足歩行に戻るか、水中で生きるか、無重力の宇宙空間で生きるかしかありません。

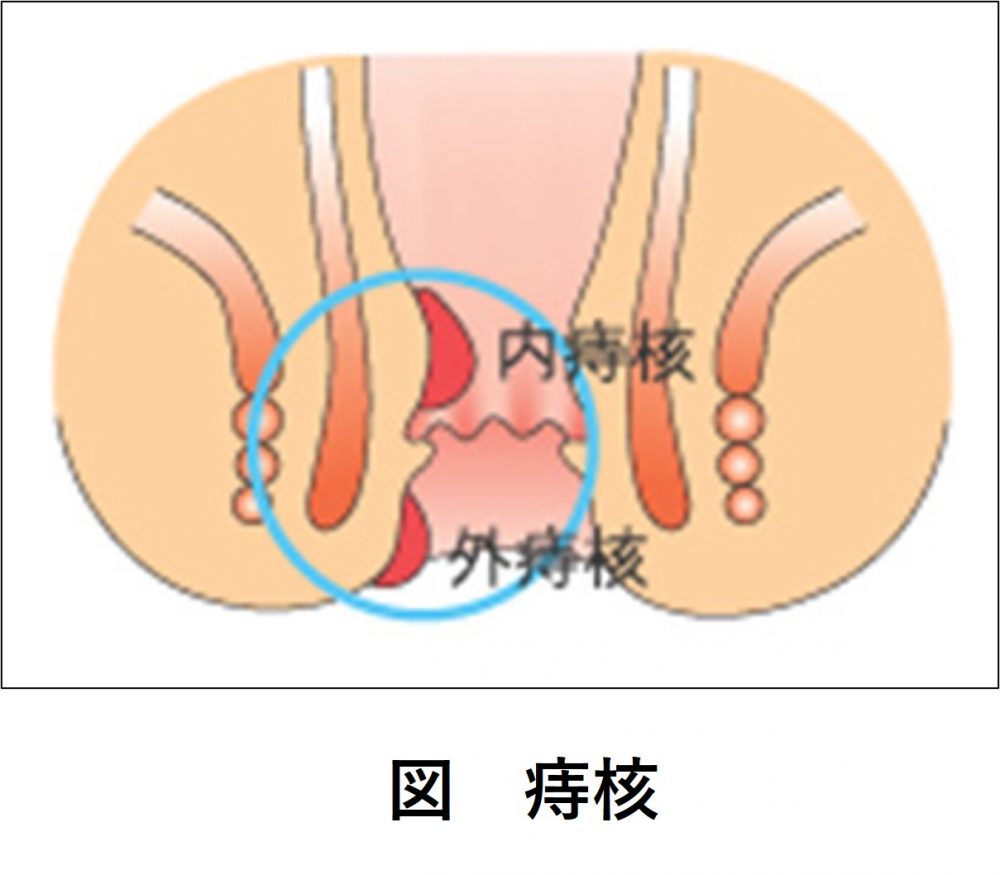

おしりの病気で直接死に至ることはほとんどありませんが、日々の排泄にかかわることですのでとても大切です。「日本人の半分は痔主である」といわれるくらい肛門になんらかのお悩みを抱えている方は多いようです。また肛門の病気といっても、様々です(図1)。肛門疾患の御三家としては①痔核(いぼ痔)②裂肛(切れ痔)③痔瘻(あな痔)です。

これらについて簡単に紹介いたします。

●診察

診察は、指と専用の器具を用いて、潤滑剤と痛み止め入りのゼリーを塗りながらゆっくり行います。場合によってはトイレでいきんだ状態での診察(怒責診)を行う場合や、ご自宅で写真を撮って次回の受診時お持ちいただくこともあります。

大腸内視鏡検査につきまして

“痔だと思っていたら大腸がんだった”これは決して珍しいことではありません。そして、診察だけで、痔と大腸がんの区別が出来ないことも多々あります。そこで大腸内視鏡検査を積極的にお勧めしています。

●痔核

1.痔核とは いわゆるいぼ痔です。

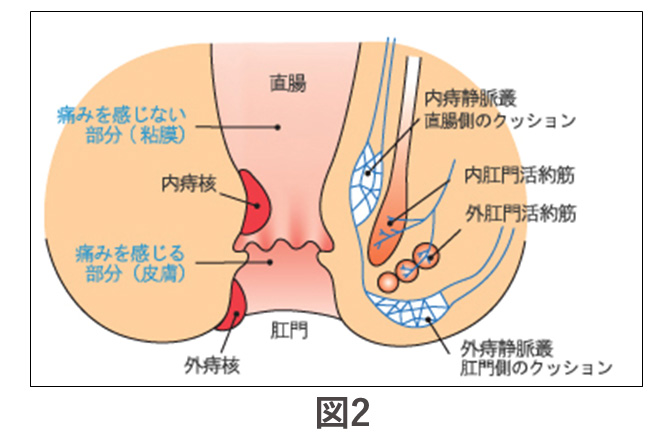

肛門は唇のように、皮膚と消化管(直腸) の粘膜が合わさる特殊な場所です。 痔核には内痔核と外痔核があります。直腸粘膜由来のものが内痔核です。そのため出血などがあっても痛みを感じることはありません。それに対して外痔核は皮膚由来の痔核なので、症状によっては強い違和感や痛みを自覚します。

原因は諸説ありますが、排便時のいきみの繰り返しなどによって、肛門の支持組織がゆるみ、さらには静脈叢の拡張やうっ血(怒張)をきたしたために膨らんだものです。排便時に出ること(脱肛)があり、症状が悪化すると指で押さないと戻らなくなったり、出血の原因となったります(図2)。

一般的に下記のようなGoligher分類というものを、診察する際の指標にしています。

Ⅰ度:排便時に肛門内で痔核がふくらむだけで脱肛はない

Ⅱ度:排便時に出てしまうが、自然に戻る

Ⅲ度:排便時に出てしまい、指で押さないと戻らない

Ⅳ度:常に痔が出てしまい戻らない

2.治療

1)保存的療法

内痔核および外痔核ともまずは非手術的療法が基本となります。具体的には

①適切な規則正しい排便習慣を身に着ける:排便時間を短くする(3-5分以内を目標とする)、便秘や下痢を避ける、排便時の長時間の努責をしない、便意があったら我慢をしないようにする、などです。

②肛門周囲の衛生を心がける:入浴は肛門を清潔にするだけでなく、血行を良くするので効果があるといわれています。

③肛門に負担のかかる作業や運動を減らす:長時間の同じ姿勢や過労、ストレスを避けるなどです。排便習慣および生活習慣の改善が治療の最初の一手です。

④生活習慣を変えても良くならない場合は薬物療法を選択します。消炎剤や局所麻酔薬、ステロイドなどの含まれた軟膏や内服薬を症状に合わせて使用します。

2)手術療法

上記のⅢ度およびⅣ度が手術の適応となりますが、Ⅱ度であっても疼痛や出血が改善しない場合は手術を検討する場合もあります。(逆にⅢ度やⅣ度であっても、症状にこまらなければ手術を行わない場合もあります。患者様と相談しつつ治療方針を検討いたします。)

生活および排便習慣の改善やお薬での治療が有効ではない場合、手術を検討いたします。

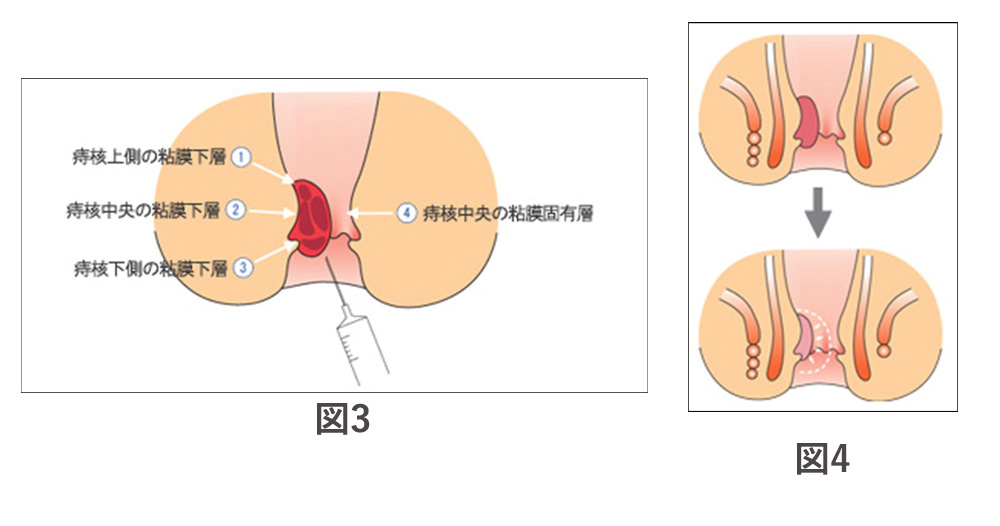

手術には主に2つの方法があります。最近増えている方法がALTA療法(硬化療法)というものです。痔核に直接注射液を注入して炎症を起こさせて治療します。これは内痔核のみが適応となります。皮膚由来の外痔核に対して行ってしまうと強い痛みの原因となってしまいます。

従来から行われている方法がメスを入れて痔核を切除する結紮切除術です。大きな痔核に対してはこちらの方がより根治度は高まります。また外痔核に対してはこの方法を用います。

ALTA療法は「切らずに治す」治療であり、出血などの合併症は少なく、また手術後の痛みも軽いという長所があります。しかし短所もあります。結紮切除の手術と比較して再発率が高いと言われていることです。結紮切除術の再発率は1~数%/年程度であるのに対してALTA療法単独での再発率は1年後9.9%、2年後19.3%、3年後28.5%と報告されています(肛門疾患・直腸脱診療ガイドライン 2020年版より)(図3,4)

大きさやタイプに合わせて、ALTA療法や結紮切除術、またその併用療法を検討いたします。痔核の数が多い場合は症状にかかわるものだけを選択して治療を行います。痔核を取りすぎてしまうと、手術後に肛門が狭くなってしまうことがあります。肛門外科の世界では「とりすぎた肛門はもどらない」という教えがあります。

当院ではこれらを選択、あるいは両者を併用して病態に合わせ対応をいたします。

●裂肛

1.裂肛とは

肛門が裂けてしまう、いわゆる切れ痔です。便秘や下痢、肛門の狭窄などによって生じる一次性裂肛と、痔核の脱出に伴うものや粘膜の炎症によって裂けてしまう二次性裂肛があります。裂肛の症状は排便時の出血と疼痛、肛門狭窄です。いずれも便秘や硬い便、下痢などで悪化します。便秘時の硬い便により肛門が避けて激しい痛みが生します。肛門が裂けることを繰り返して肛門が狭くなります。排便のたびに強い痛みがあるため、心理的にも排便を我慢するようになり、ますます便がかたくなってしまうという悪循環を起こします。さらに排便時のおしりの筋肉も緊張したままとなり、排便がより困難になってしまいます。また、裂肛が慢性化すると裂けた部分には潰瘍が形成され、また肛門内には肛門ポリープが、外側には見張りいぼが形成されます。

2.治療方法

1)非手術的療法:急性の場合、ほとんどは排便習慣の改善と軟膏によって改善します。便秘や下痢に対して食生活の改善や必要に応じて薬物を使用します。また肛門に対しても軟膏を使用して改善を期待します。また肛門周囲の清潔を保つことも治療のひとつです。

2)手術的療法

症状により主に以下の3種類の手術方法が選択されます。

・裂肛瘢痕切除術:裂肛による瘢痕を切除します。

・側方内括約筋切開術:肛門括約筋を切開し、肛門の緊張を和らげる手術です。

・皮膚弁移動術(Sliding skin graft法: SSG法):裂肛にともなう瘢痕を切除し、さらに皮膚をスライド(移動)させて肛門を広げる手術です。

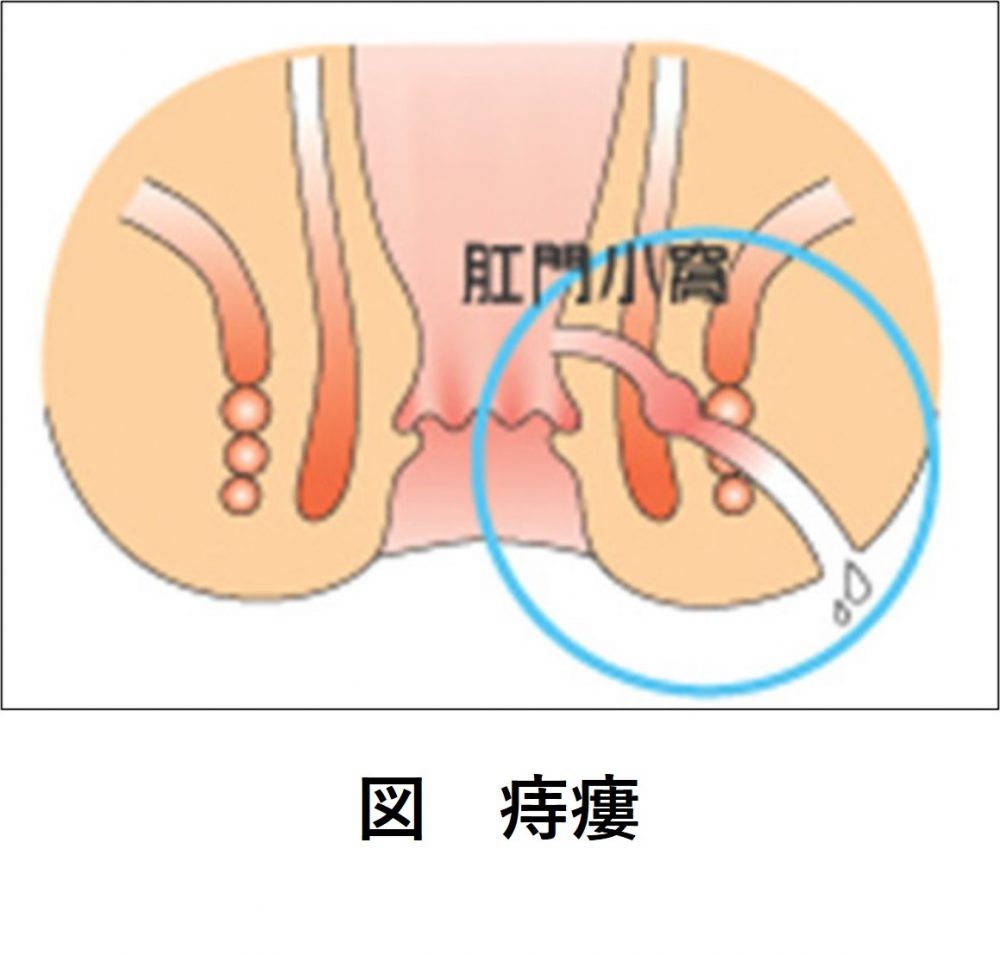

●痔瘻

1.痔瘻とは

肛門周囲膿瘍のように、肛門にある肛門腺への感染が原因と言われています。膿瘍が治癒した後に瘢痕化し、瘻管(ろうかん:トンネル)を形成したものです。肛門の周囲に瘻管がしこりとして触れる場合があり、瘻管の出口から膿や血液がでます。自然には治りにくく、放置することで瘻管が枝分かれして複雑化し、治療に難渋してしまいます。長期(10年以上)にわたって炎症を繰り返すと、癌化する可能性があります(0.5%程度)。痔瘻癌といわれ、非常に予後が悪い癌です。

2.治療方法:軟膏や飲み薬では治りません。手術のみが唯一の治療です。

痔瘻の瘻管の走行する方向よって、様々なタイプに分類されます。それぞれで手術方法は異なりますが、主に以下の3種類の方法があります。

・Lay Open法(開放術式):瘻管と肛門周囲の皮膚および筋肉(肛門括約筋:肛門をしめる筋肉)を切り開きます。筋肉を切断することになるので、適応とならないタイプもありますが、部位によっては筋肉を切断しても日常生活にほとんど問題はありません。

・Coring Out法(温存術式):瘻管が筋肉の深い部位を通る場合、Lay Open法では筋肉の切除が大きくなり日常生活に影響を与えるケースがあります(便失禁や肛門の変形による違和感など)。そのような場合は瘻管をくり抜くこの術式を選択します。筋肉へのダメージが少ないですが、再発率が問題になります。

・Seton法(シートン法):瘻管に輪ゴムをかけてゆっくりと筋肉と皮膚を切り開くことにより、肛門括約筋の機能が温存されます。主に瘻管の走行が複雑な症例や、深い部位を通る症例が適応となります。また近年増加しているクローン病患者さんに併発するような難治性で複雑な痔瘻に対してもこの手術方法が選択されます。通院期間が長く、輪ゴムが取れるまで数か月から半年かかります。

●肛門周囲膿瘍

1.肛門周囲膿瘍とは

直腸および肛門周囲に膿ができてしまう病気の総称です。肛門にある肛門腺への感染が原因ですが、直腸や肛門手術後の感染や裂肛、肛門異物による場合もあります。腫れて熱感をもち、痛みを伴います。時に膿が破裂して自然に排出されたり、発熱の原因となることもあります。また、糖尿病や腎不全のように免疫力の低下している場合においては、感染が悪化して広範囲に及び、皮膚の表面が壊死して黒くなり悪臭を放つような症例もあります。これはフルニエ症候群(壊死性菌膜炎)といわれ、生命にかかわる重篤な病態になることもありますので、緊急手術が必要となります。場合によっては高次機能病院での対応が必要となります。

2.治療

手術が第一選択です。皮膚を切開して膿を取り出します。傷は開いたままとし、場合によってはドレーンという管を傷の中に入れて、膿が再びたまるのを防ぎます。これはあくまでも応急手術です。痔瘻が原因の場合は繰り返すことが多く、後日に根治手術が必要です。

●直腸脱

1.直腸脱とは

肛門の筋肉が緩むことによって、直腸粘膜が肛門の外に脱出する状態です。直腸と骨盤底の支持組織がゆるむことが原因です。便秘傾向であることや出産経験が原因の一つとなりますので、男性よりも女性(とくに高齢者)に多く見られます。直腸脱にともない、出血や粘液による下着の汚れや不快感だけでなく、失禁などの症状もみられます。

2.治療方法

手術のみが根治を期待できる治療です。

手術方法は大きく分けて2通りあります。お尻から手術を行う「経肛門的手術」と、おなかからアプローチしてゆるんでしまった腸管を釣り上げて固定する「直腸固定術」があります。後者の場合は腹腔鏡下での手術も可能です。

全身麻酔が困難であれば前者を、可能であれば後者を選択する場合が多いですが、症例や症状、ご本人のご希望にあわせて手術方法を検討いたします。

・経肛門的直腸脱手術(Gant-三輪+Thiersch法:ガンツミワティルシュ法):脱出した直腸粘膜を(絞り染めのように)縫い縮めます。さらに人口靭帯を肛門を囲むように埋め込んで肛門をきつくする手術です。手術後しばらくは肛門が狭くなるので、便を柔らかくする内服治療が必要となります。また、人口靭帯が感染した場合には、これを取り除く手術が必要になります。他にも脱出した腸管の長さなどで術式(脱出した直腸の粘膜を切除して縫い縮める手術など)を検討します。

・直腸後方固定術:開腹手術や腹腔鏡手術で行いますので全身麻酔が必要です。直腸を吊り上げて腹腔内の後方に固定します。経肛門的直腸脱手術を行っても再発するような場合などに行います。

●炎症性腸疾患に伴う肛門病変(とくにクローン病)

クローン病や潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患は、近年若年者を中心に発症している原因不明の病気です。発熱や腹痛、下痢、下血、体重減少など症状は様々です。小腸や大腸を中心に腸管の炎症が認められ、腸管の潰瘍や狭窄、瘻孔(トンネル)などがみられます。とくにクローン病では痔瘻や肛門周囲膿瘍、裂肛、肛門部の潰瘍などのような肛門部の病変を高率にともないます。消化器内科と密な連携をとり、積極的に治療に参加いたします。とくに痔瘻については複雑で難治性な場合が多く、膣と交通してしまう膣瘻、尿道と交通してしまう尿道瘻などをきたす場合があります。また感染や炎症を繰り返し、抗生剤やSeton法などでも制御できない場合があります。繰り返す炎症にともない、肛門および直腸の狭窄や肛門機能の低下を伴うことがあります。これらのような直腸肛門病変は患者さんの著しい生活の質(Quality of life :QOL)の低下をきたすため、人工肛門も選択せざるを得ない場合があります。患者さんを中心によく相談し、方針を検討いたします。

また状況に応じて、迅速に大学病院とも連携をとり、適切な治療が受けられるよう調整いたします。

その他、 肛門の感染症(尖圭コンジローマ、肛門単純ヘルペスなど)、肛門部のがん、悪性黒色腫(メラノーマ)、パジェット病などのほかにも多くの病気があります。

慢性的な便秘などにつきましても、当科にて診察・相談いたします。お尻の悩みやお困りのことがございましたら、外来にてぜひ一度ご相談ください。